Tulisan ini pernah dimuat di Majalah La'at Natas (Buletin Para Frater SVD Asal Provinsi SVD Ruteng) edisi Januari-Juni 2018.

Ferdi Jehalut

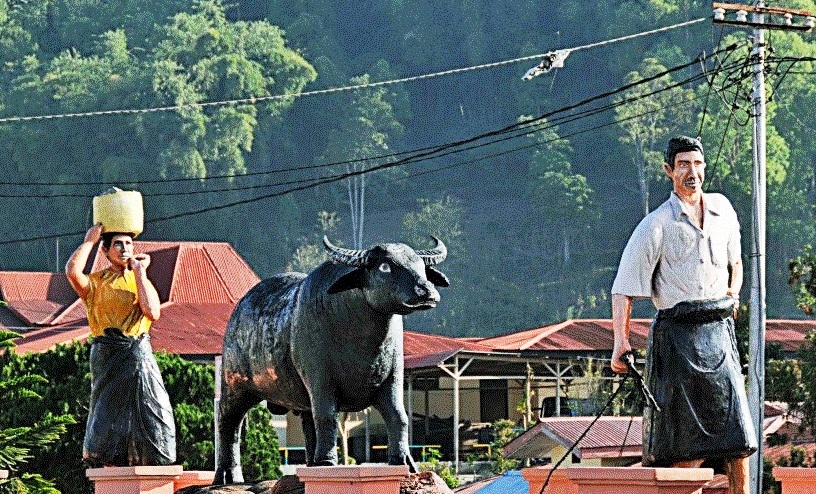

Foto ilustrasi: Kompasiana.com

Pengantar

Budaya adalah hal

yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Para antropolog mengatakan bahwa

budaya merupakan ciptaan manusia dan manusia juga adalah produk budaya. Budaya adalah ciptaan manusia karena memang

ia dihasilkan oleh manusia dalam

relasinya dengan sesama dan lingkungan. Manusia adalah produk budaya karena

manusia lahir dan dibesarkan selalu dalam budaya atau konteks masyarakat

tertentu. Dengan demikian, seluruh hidupnya sudah pasti dipengaruhi oleh budaya

di tempat ia dilahirkan dan dibesarkan.

Budaya berhubungan dengan

nilai. Nilai itu terungkap dalam ekspresi budaya dalam kehidupan masyarakat.

Antara nilai dan ekspresi budaya itu bisa saja muncul ketegangan. Ketegangan

muncul ketika ekpresi budaya tidak mencerminkan dan mengungkapkan nilai-nilai

yang terkandung dalam budaya bersangkutan sebagaimana diwariskan oleh nenek

moyang.

Ketegangan di atas hemat saya tampak

juga dalam praktik belis yang terjadi di Manggarai saat ini. Jika kita

mengamati dan memperhatikan secara serius, praktik belis di Manggarai saat ini menunjukkan

adanya anomali yang mungkin sulit diatasi. Ekspresi budaya ini dalam

kenyataannya menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai awal yang hendak

diungkapkan dari budaya itu sebagaimana diwariskan oleh nenek moyang. Perempuan

seringkali diperlakukan seolah sebagai barang dagangan yang standar harganya

ditetapkan dengan tegas tanpa kompromi. Praktik semacam itu tak jarang

mendapatkan pembenaran karena didasari oleh alasan sebagai bentuk penghormatan

terhadaap martabat perempuan. Pertanyaannya, benarkah hal itu sebagai

perwujudan penghormatan terhadap martabat perempuan? Ataukah ada suatu

penyimpangan yang terselubung di baliknya yang mungkin kurang disadari?

Manusia dan Barang Dagangan

Saat kita berbelanja di tokoh, kita akan menemukan

sejumlah barang dengan harganya masing-masing. Untuk bisa mendapatkan barang-barang

itu, kita harus membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sesuai dengan harga

barang yang kita mau beli. Setiap barang memunyai standar harganya

masing-masing. Standar itu sudah ditetapkan oleh pemiliknya berdasarkan

pertimbangan untung-rugi. Kalau saja terjadi tawar-menawar saat proses

transaksi, mustahil pemilik tokoh itu menetapkan harga di bawah standar yang

ada, karena jika demikian maka ia akan rugi dan usahanya sudah pasti bangkrut.

Hal ini akan selalu berlaku kapan dan di mana pun. Sebab hukum pasar berlaku di

mana-mana, yakni “mengejar keuntungan sebesar-besarnya”. Membalikan hukum ini

berarti membiarkan bisnis hancur dan mati.

Dalam dunia bisnis, setiap barang selalu punya harga. Untuk suatu yang

punya harga selalu ada alternatif untuk menggantikannya. Misalnya kita hendak

membeli “rinso” di tokoh, tapi ternyata persediaan rinso habis; kita bisa

membeli “daia” atau detergen lain sebagai penggantinya. Selain itu,

barang-barang yang punya harga tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Ia baru

bernilai sejauh berhubungan dengan manusia yang menghasilkan dan menggunakannya.[1]

Rinso misalnya tidak punya nilai dalam dirinya sendiri. Ia baru bernilai sejauh

dihubungkan dengan manusia yang menghasilkan dan menggunakannya. Nilai itu

adalah nilai guna. Nilai ini tidak melekat dalam rinso itu sendiri. Ia selalu

dihubungkan dengan manusia yang menghasilkan dan memanfaatkannya. Itu berarti,

pada tataran tertentu, nilai merupakan hasil konstruksi (budaya) manusia.

Berbeda dengan barang-barang dagangan di pasar, manusia adalah makluk yang

bernilai bagi dan dalam dirinya sendiri. Dalam terang pemikiran Kristen,

manusia adalah ciptaan yang paling istimewah dari segala ciptaan lainnya. Ia

memiliki martabat yang tak dapat ditukar oleh barang apa pun. Martabat itu

melekat dalam dirinya semata-mata karena ia manusia. Hukum atau budaya apa pun

tidak bisa mencabutnya, karena ia melekat dalam kemanusiaan manusia. Dengan demikian,

martabat luhur manusia itu merupakan suatu kualitas yang tak tergantikan dan

tak dapat dihapus oleh kategori apa pun, termasuk kategori budaya. Ia sudah

selalu berada bersama dengan adanya manusia.

Belis dan Martabat Manusia

Coba kita sejenak melihat

praktik belis yang terjadi di Manggarai saat ini. Di beberapa wilayah kita akan

sulit membedakan antara belis yang sesunguhnya sebagaimana diwariskan oleh

nenek moyang kita dan praktik “jual-beli manusia” yang terselubung. Hal itu

tampak dalam kenyataan penetapan standar belis yang mengikuti pendidikan,

pekerjaan, dan kelas sosial orangtua atau keluarga di tengah masyarakat. Hukum

yang berlaku biasanya ialah semakin tinggi pendidikan, pekerjaan, dan kelas

sosial orangtua atau keluarga besar dari mempelai wanita semakin tinggi pula

belis yang mesti dibayar oleh mempelai laki-laki. Bahkan yang menarik ialah

tuntutan itu harus dilunasi oleh mempelai laki-laki. Jika tidak, perkawinan

bisa saja dibatalkan. Hal ini barangkali tidak terjadi untuk kebanyakan

keluarga yang masih sadar akan nilai-nilai hakiki belis yang diwariskan oleh

nenek moyang. Akan tetapi, mesti diakui bahwa fenomena seperti itu ada dan

sedang terjadi.

Praktik belis seperti digambarkan di atas hampir

menyerupai transaksi barang-barang dagangan di pasar. Dalam dunia pasar atau

bisnis kita mengenal hukum ini: “semakin tinggi kualitas barang, semakin mahal

pula harganya”. Jadi, harga barang bergantung pada kualitas barang bersangkutan.

Di sini pertimbangan psiko-emosional, afeksi, cinta, relasi, sosial, kultural

dan martabat tidak muncul, karena memang hal-hal semacam itu tidak ada pada

barang-barang. Hanya manusia sebagai

“individu yang memasyarakat dan masyarakat yang mengindividu serta sebagai

makluk yang tersusun atas kesatuan harmonik jiwa-raga-lah” yang memiliki

hal-hal semacam itu. Di sinilah letak perbedaan manusia dan bukan manusia.

Manusia memiliki martabat, sedangkan barang-barang tidak.

Martabat manusia merupakan suatu yang secara niscaya ada pada manusia. Ia

melekat dalam diri manusia semata-mata karena ia manusia. Hal itu membawa serta

konsekuensi bahwa setiap orang pertama-tama mesti dihargai sebagai manusia terlepas dari kategori dia sebagai laki-laki

atau perempuan, orangtua atau anak-anak, berkulit putih atau berkulit hitam,

dll. Dengan demikian, pola relasi atau budaya apa pun mesti selalu berpegang

pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Perendahan terhadap

martabat manusia justu terjadi ketika manusia diperlakukan sama seperti

barang-barang, binatang atau yang bukan manusia.

Dalam hubungannya dengan budaya belis, pertanyaan yang

muncul ialah, apakah benar belis merupakan perwujudan penghormatan terhadap

martabat perempuan sebagai manusia? Jawabannya bisa “ya” dan bisa “tidak”. Hal

itu tergantung ekspresi budaya itu dalam praktiknya di tengah masyarakat. Belis

menjadi perwujudan penghoramatan terhadap martabat perempuan apabila ekspresi

budaya itu dalam praktiknya tidak menyerupai transaksi barang dagangan di

pasar. Sebaliknya ia bukanlah perwujudan penghormatan terhadap martabat

perempuan ketika ekpresi budaya itu menyerupai transaksi barang dagangan di

pasar. Dalam konteks ini pemaksaan terhadap mempelai laki-laki untuk melunasi

hutang belis agar hubungan sebagai suami-istri antara kedua insan tetap

berlanjut berarti justru merendahkan martabat perempuan, karena perempuan

direduksi menjadi semacam barang dagangan yang standar harganya tidak mengenal

kompromi.

Kita tahu bahwa barang-barang di pasar memunyai standar

harga yang tidak mengenal kompromi bagi para pembeli. Kalau pun ada

tawar-menawar antara pembeli dan penjual, mustahil penjual menetapkan harga di

bawah standar yang ada, karena jika demikian, penjual akan rugi. Apabila uang

pembeli tidak cukup, maka dengan sendirinya ia kehilangan kesempatan untuk

mendapatkan barang tersebut. Di sini tidak ada kompromi, karena pertimbangan

ekonomis, seperti mengejar keuntungan, menentukan pola relasi antara penjual

dan pembeli.

Hal di atas tentu berbeda dengan pola relasi dalam

perkawinan. Hukum yang terutama dalam perkawinan ialah hukum cinta. Cinta

antara kedua mempelai tidak bisa dibatalkan hanya karena urusan adat tidak

beres. Hal ini tidak berarti bahwa adat itu tidak penting. Adat tetaplah

penting. Akan tetapi, adat itu hanya berfungsi untuk mengesahkan hubungan

antara kedua mempelai secara sosial kultural. Oleh karena itu, keterbatasan

ekonomi dari salah satu mempelai sehingga tidak bisa melunasi hutang belis

misalnya, sama sekali tidak menjadi alasan mendasar untuk membatalkan hubungan

cinta antara kedua insan. Pada titik ini, harus disadari bahwa budaya

diciptakan untuk manusia dan bukannya manusia untuk budaya. Oleh karena itu,

budaya apa pun harus menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap martabat

manusia.

Banyak orang berasumsi bahwa semakin mahal belis untuk seorang perempuan,

semakin tinggi harkat dan martabatnya. Pada titik ini, kita mesti membedakan

harkat dan martabat yang melekat pada manusia sebagai manusia dengan harga diri

sebagai kualitas eksternal manusia yang sangat bergantung pada penilaian

masyarakat. Sebagai suatu kualitas yang melekat secara inheren pada manusia,

keberadaan martabat manusia tidak bisa direduksi kepada penerimaan uang dan

barang materiil oleh seseorang dari orang lain baik melalui suatu hubungan adat

maupun hubungan sosial lainnya. Bahwa pola hubungan itu menentukan

penghoramatan terhadap martabat manusia benar. Namun, tidak benar bahwa pola

hubungan itu menentukan keberadaan martabat manusia. Itu berarti, seorang

dihargai atau tidak di masyarakat, ia tetap memiliki martabat luhur sebagai

manusia. Penghargaan yang diberikan masyarakat tidak menambah atau mengurangi

apa pun pada martabat manusia. Penghargaan yang diberikan hanya bertujuan agar

orang merasa martabatnya tidak dilecehkan atau

supaya orang merasa dihargai sebagai manusia, tetapi tidak menambah apa

pun pada keberadaannya sebagai manusia. Ia tetaplah manusia yang punya esensi

kemanusiaan. Hal ini tentu berbeda dengan harga diri. Harga diri bukanlah suatu

yang esensial pada manusia. Ia tidak berkaitan langsung dengan keberadaan

manusia sebagai manusia. Entah orang dihargai atau tidak dalam masyarakat, ia

tetaplah manusia. Akan tetapi, kita pun tetap dituntut untuk menghargai sesama.

Namun, tidak benar bahwa demi memenuhi kebutuhan akan harga diri dan prestise

sosial kita mengorbankan dimensi-dimensi hakiki pada manusia, seperti dimensi

psikologis, afeksi, cinta, dan lain-lain. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa

mahalnya belis untuk seorang perempuan tidak menambah apa pun pada kualitas

harkat dan martabat manusia (perempuan). Hal itu hanya bertujuan meningkatkan

prestise seseorang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia bisa dikompromi.

Belis: antara Nilai dan Ekspresi Budaya

Belis pada dasarnya merupakan suatu khazanah budaya yang

bernilai. Ia bernilai bukan karena diwariskan secara turun- temurun, melainkan

karena ia bernilai maka ia selalu diwariskan dari generasi ke generasi.

Kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menuntut masyarakat kita

untuk tetap melestarikan budaya itu. Tanpa kesadaran itu, budaya belis pasti

sudah ditinggalkan sejak dulu, karena tidak ada gunanya orang melestarikan

suatu yang tidak punya nilai dan makna bagi kehidupan masyarakat.

Budaya selalu berhubungan

dengan nilai-nilai. Karena belis memunyai nilai-nilai maka ia layak disebut

budaya. Budaya tanpa nilai dalam arti tegas bukanlah budaya, melainkan

kebiasaan semata. Belis memiliki sejumlah nilai yang membuatnya layak disebut

budaya dan karena itu pantas untuk dilestarikan. Nilai-nilai itu misalnya,

nilai kekeluargaan, nilai gotong-royong, nilai tanggung jawab, nilai

kemanusiaan, nilai perjuangan, nilai kesetiaan dan pengorbanan, dan lain-lain.

Bertolak dari kerangka penjelasan di atas, yang paling penting dari belis

adalah nilai-nilai adat yang hendak diungkapkanya dan bukannya uang dan

barang-barang materiil yang hendak dibawah. Uang dan barang-barang materiil

hanyalah sarana untuk mengungkapkan nilai-nilai itu. Maka, akan menjadi terbalik

tatkala kita mengedepankan uang dan barang-barang dari pada nilai-nilai yang

diungkapkannya. Itu berarti uang dan barang-barang materiil tidak perlu

berjumlah sangat besar sampai-sampai menimbulkan hutang baru bagi keluarga

mempelai laki-laki. Selain itu, tidak perlu ada pemaksaan yang melampaui

kemampuan ekonomis keluarga mempelai laki-laki. Apalagi kalau pemaksaan itu

berujung pada pembatalan hubungan kedua mempelai. Hal ini jika terjadi berarti

ekspresi budaya kita menyerupai hukum pasar dan dengan sendirinya budaya itu

kehilangan nilainya yang luhur, karena manusia justru menjadi objek dari budaya

yang diciptakannya. Padahal, ekspresi budaya itu bisa disesuaikan dengan situasi

dan kondisi yang ada asalkan ia tidak kehilangan nilai-nilainya. Itu berarti

yang penting adalah pembicaraan adat atau meja adat bukan barang-barang

material dan uang. Dalam kebudayaan Manggarai dikenal istilah rojo wae nelu. Rojo wae nelu tidak menyerupai pola relasi di dunia bisnis.

Hubungan yang terjalin dalam rojo wae

nelu bukan hubungan yang langsung berakhir, melainkan hubungan yang akan

terus berlanjut. Mengapa demikian? Karena rojo

wae nelu menyingkapkan komunikasi manusia dengan manusia dan bukan manusia

dengan binatang. Karena komunikasi itu melibatkan manusia dengan manusia, maka tidak

ada yang ditempatkan sebagai objek. Keduanya sebagai subjek. Uang, barang

material, dan binatang bisa saja menjadi sarana simbolis untuk mengungkapkan

nilai-nilai dalam komunikasi itu, tetapi manusia tidak pernah menjadi

objek.

Penutup

Belis tetaplah suatu warisan budaya

yang bernilai. Kesadaran ini mendorong setiap generasi untuk mewarisinya secara

turun-temurun. Dalam proses pewarisan itu, ekspresi budaya untuk mengungkapkan

nilai itu bisa saja berubah, tetapi nilai-nilainya tetap atau ditambahkan,

tetapi tidak boleh dikurangkan. Namun, hal yang penting diperhatikan ialah,

ekspresi budaya apa pun bentuknya mesti menjunjung tinggi pernghormatan terhadap

martabat manusia. Penghormatan terhadap martabat manusia mengandaikan manusia

selalu ditempatkan sebagai subjek dari budaya dan bukannya objek yang

diperlakukan sama seperti barang-barang dagangan di pasar.

[1]

Pandangan ini berlaku untuk

barang-barang yang dihasilkan oleh manusia untuk kepentingan atau kebutuhan

kelangsungan hidupnya dan bukan untuk realitas ciptaan yang menurut Kitab

Kejadian telah diciptakan baik adanya.

KETIKA MANUSIA MENJADI BARANG DAGANGAN (Catatan atas Anomali Praktik Belis di Manggarai)

![KETIKA MANUSIA MENJADI BARANG DAGANGAN (Catatan atas Anomali Praktik Belis di Manggarai)]() Reviewed by insancerdaspolitik

on

August 01, 2018

Rating:

Reviewed by insancerdaspolitik

on

August 01, 2018

Rating:

No comments: